2025年6月3日,澳门大学助理教授尤呈呈博士应邀为外国语学院师生作题为“Anthropomorphic Children’s Literature and What Lies Beyond”的学术讲座,围绕“拟人主义”(Anthropomorphism)展开跨学科探讨,深入剖析其在当代社会语境下的意义与价值。

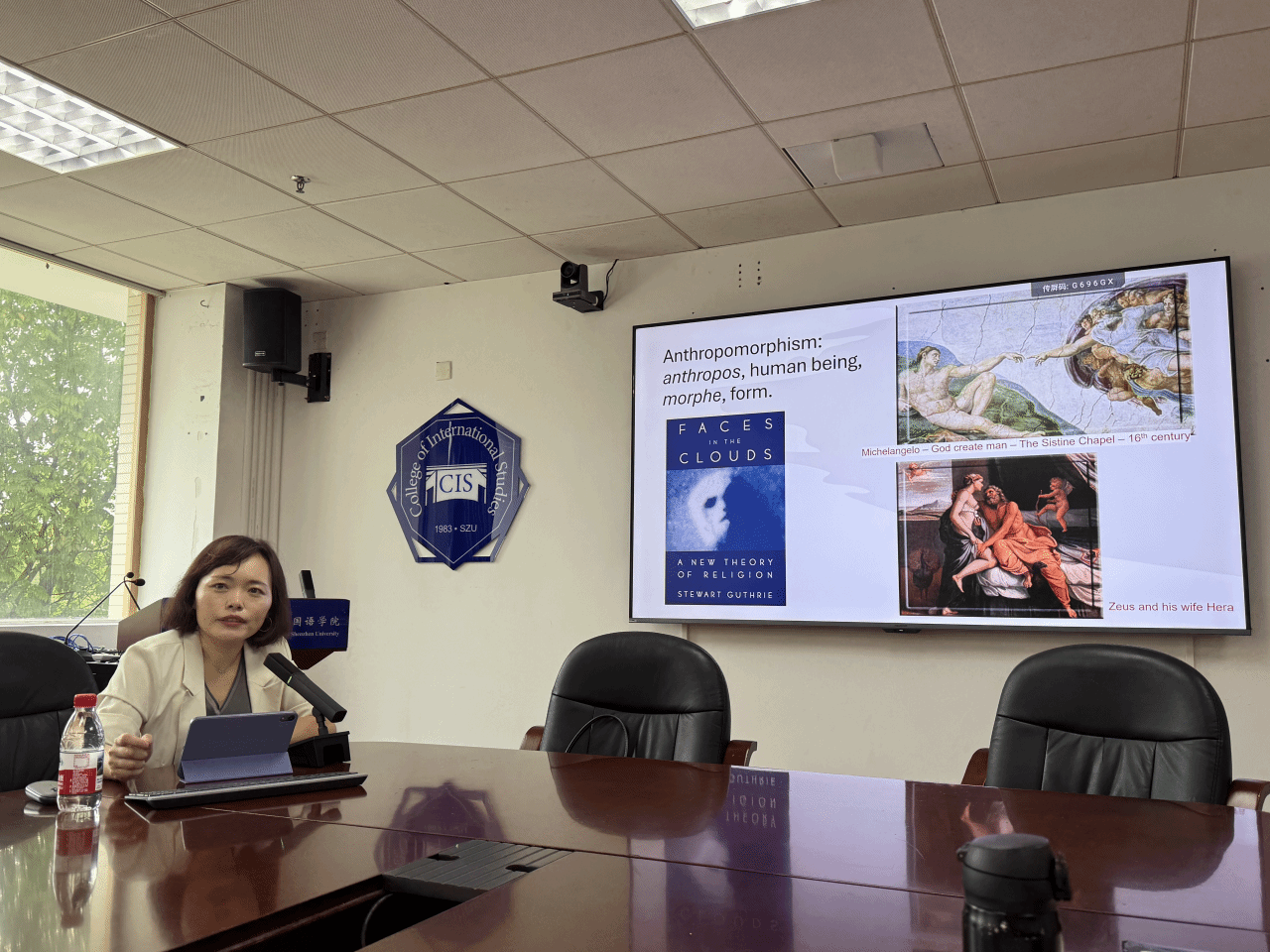

讲座伊始,尤博士以经典绘本《野兽出没的地方》(Where the Wild Things Are)引入主题。故事讲述主人公麦克斯在幻想中成为“野兽国”的国王,经历欢愉与孤独后回归现实,最终发现母亲为他准备的热腾腾晚餐。尤博士指出,该故事中的“拟人化”不仅赋予动物以情感与语言,更折射出儿童文学中人类情感的外延与回归,这也正是讲座所要探讨的核心概念——拟人主义。拟人主义(Anthropomorphism)源自希腊语anthropos(人类)与morphe(形态),意指人类将自身的外貌、意图与情感投射于非人类个体,如动物、自然现象甚至神祇。它广泛存在于文化表达中:无论是迪士尼动画中的“会说话的动物”,还是中国传统文化中赋予梅兰竹菊以人格化的“四君子”意象,皆为其体现。

尤博士进一步梳理了拟人主义在语言学、动物行为学与人工智能等领域中的表现与争议。在语言中,拟人化用词反映了人类的主观投射;动物行为研究者则越来越多地承认动物的情感能力;而在人工智能领域,是否赋予AI“类人情感”也引发热议。在人类深刻影响地球生态的“人类世”(Anthropocene)背景下,尤博士强调,我们亟需重新审视拟人主义,它对“人类中心主义”的世界观提出挑战,后者将人类视为所有生命叙事的唯一主体。围绕“重构人类与非人类关系”的核心议题,尤博士分享了其主要研究成果,包括对中国动物故事的类型学归纳、中西动物叙事的比较分析(如沈石溪与欧内斯特·汤普森的对比研究),以及生态翻译视角下的文本解读。在讲座尾声,尤博士结合个人经验总结了拟人主义对其研究与写作的影响。她表示,拟人视角不仅拉近了她与异类生命之间的情感距离,也激发了对自然、环境和代际责任的持续关注。在学术实践中,她强调“立足中国经验”与“叙事责任”的重要性,呼吁研究者应以本土视角回应全球议题,避免盲目套用西方学术范式。同时,她鼓励青年学者从个人经验中提炼研究路径,以增强研究的深度与原创性。

讲座最后,尤博士与在场师生展开互动交流。本次讲座以儿童文学为切入口,深入阐释拟人主义的文化根源与现实意义,不仅拓展了与会者的学术视野,也促进了跨学科理解与思辨,体现了学术研究与现实关怀的深度融合。