深圳大学外国语学院立足改革开放特区窗口、新时代先行示范区和国际化标杆城,永葆“闯”的精神,“创”的劲头,“干”的作风是我们的底色。学院秉承“语通中外,读懂世界”的院训,践行“铸中国发展之魂,育涉外核心之才”教育使命,立足湾区,胸怀祖国,放眼世界,借新时代外语学科创新转型之势,以新文科建设为指引,夯外国语言文学之基石,扩交叉学科之视野,拓外语赋能之潜力,以“外语+区域国别”“外语+国际传播”“外语+国际组织”“外语+国际经贸”“外语+……”等为抓手,坚持“厚基础、宽口径、差异化”发展路径,培养以“外语赋能”为特色的国际复合型人才。

本着“教研并重、科研强院”的理念,着力打造学科品牌,促进内涵式发展,我们特此推出“科研荟萃”专栏,宣介学院资深教授和青年才俊的代表性科研成果和重要科研学术活动,以期打造一个既“语通中外、读懂世界”又“启迪智慧、温润心灵”的学术空间站,从而促进科研学术的引领指导和交流融通,树立深大外院坚实的科研品牌。

作者简介

唐立新,深圳大学外国语学院英语教授。主要研究方向为西方思想史、犹太学、英美文学和中国传统文化文学。纸质与电子藏书4.45万册(部)。发表文章40余篇,其中CSSCI15篇。承担项目8项,其中国家社科基金2项。独立著作两部,参编三部。国内知名辞赋作家,曾创作“国门第一赋”—《大兴机场赋》,得到中央领导和社会各界的高度好评。现致力于文史哲全面阅读与研究。

唐立新 教授

文化抵抗:卡莱尔的“工作福音”

及其同路人

From “Gospel of Work” to “Gospel of Art”:

Carlyle and his Followers

内容提要:托马斯·卡莱尔在19世纪英国维多利亚王朝属于另类的文化英雄,他激烈批判当时社会的黑暗和腐败,并指出伴随工业革命出现的“工具理性”和“现金关联”是黑暗和腐败的根本。卡莱尔为此开出了“工作福音”,为时代“疗伤”。紧随卡莱尔的作家和文人,一边承续卡莱尔的“工作福音”,一边开掘理想生活的新境界。乔治·爱略特补阙卡莱尔的“工作包涵休闲”的理念,将理想生活在她的小说创作中具体化;约翰·罗斯金将“工作福音”过渡到“艺术福音”;威廉·莫里斯进一步推进“艺术福音”,提出“艺术地生活”,从而构成了“工作—艺术—生活”的三位一体。

关键词:卡莱尔 工具理性 现金关联

工作福音 艺术福音

基金项目:国家社科基金重大项目“文化观念流变中的英国文学典籍研究”(12 & ZD172);深圳大学外国语学院“高水平学科建设”项目(GK201619)。

世易时移。在19世纪维多利亚(Victoria)时代,英国的知识圈层中兴起了一种新的观念:“把工作视为生活方式,以崇敬的态度对待它”(殷企平,《文化辩护书》41)。这种思潮的领军人物是托马斯·卡莱尔 (ThomasCarlyle)。究其实,这种思潮背后蕴涵着时代的肌理:工业革命以前所未有的杀伐之力极大地提升了生产力,但是带来了相当大的负面影响。工业革命既然已经或正在侵蚀人们本来美好宁静的生活,虽然无力正面阻挡它,但人们可以自由地选择理想的生活方式,以“工作福音”来抵抗“现金关联”和“工具理性”。许多作家和文人纷纷参与到这场思想“抵抗运动”当中。

一

卡莱尔是19世纪英国杰出的文化大师,著名的思想家和史学家。爱略特(George Eliot)曾说:“这一代几乎没有一颗高贵而活跃的心灵不曾受过卡莱尔的陶冶,因此可以说,如果没有卡莱尔,在最近十到十二年里,英国所有的作品都只会是另一番模样”(Byatt and Warren344)。卡莱尔的思想深邃而独特。在《论英雄》(On Heroes, Hero-worshipand the Heroic in History)一书中,卡莱尔特别书写了他的“英雄史观”。他把英雄分为“神明英雄”“先知英雄”“诗人英雄”“教士英雄”“文人英雄”和“帝王英雄”。在这种分类阐述之下,各路英雄,无论是神话的、宗教的、历史的,无不显示他们的伟力和创造以及对人类命运的主宰。但是,卡莱尔根本没有提及历史上诸如哥白尼、伽利略、牛顿等大科学家,也没有提及工业革命时期的技术革新大师如瓦特等等,更没有把他们视为“科学英雄”或“技术英雄”。相反,他看重精神、文化、宗教甚至是神话英雄。卡莱尔在科技和工艺突飞猛进的工业革命时期,默默地坚守自己的“英雄观”,绝不为时代甚嚣尘上的“机械主义”和“工具理性”唱赞歌。他所处的是启蒙运动大行其道的时代,他却没有为“科学”和“理性”说出半句赞扬和欣许的话来。“卡莱尔最终把理性归附于属灵,这是他在工具理性主宰的年代唯一可能做的事情。卡莱尔似乎是最不愿意接受理性主义及其语言的维多利亚人”(Breton 36)。

诚然,卡莱尔在《论英雄》一书中充斥着“英雄史观”,但是,该书的另一个重要目的是:“与其说是卡莱尔在宣传英雄崇拜,不如说他在用往昔的英雄故事反衬他生于斯、长于斯的那个没有英雄的年代,后者才是他的主旨”(殷企平,《文化辩护书》70)。就在《论英雄》出版两年后,卡莱尔抛出了另外一部重要著作《文明的忧思》(Past and Present)。在书中,卡莱尔继续探索《论英雄》中未竟的问题。在卡莱尔心中,19 世纪的英国是一个没有“英雄”的时代。他认为,那个时代急需英雄,因为整个社会已经到了危机四伏、岌岌可危的地步。作为一个有道义的思想家,他深怀着“文人英雄”的使命感,绝不推诿对维多利亚王朝的拯救使命。正是怀着这样一种雄心和理想,卡莱尔在《文明的忧思》中一边讽刺和剖析这个世界,一边呼唤“英雄”,不断为时代“疗伤”。

维多利亚时代到底出了什么问题呢?卡莱尔笔锋所向,撕裂了“工业革命”时代的处处硬伤。工业革命极大地加速了生产力的发展和财富的积累,但是,“拜金主义”破坏了整个社会的伦理和道德,毒害了人民的心灵。不列颠王朝上充斥着欺诈、贿赂、腐败、阴谋,社会物欲横流,道德沦丧,人心浅薄,世风日下。由于“我们忘记了上帝”,没有了畏惧,“反而对各种假象和虚伪的东西推崇备至”,人们心中“上帝的任何真实性都是不确定的,讲求实际的人们所关心的只是利害得失”;正如卡莱尔指出,“当整个国家只在乎金钱和被金钱主宰的时候,世界上将没有比这更可怕的事情了”(Carlyle 125)。卡莱尔把它直指为“现金福音”,也就是所谓的“现金关联”,而“这种哲学将成为一种拜物教、一种终极的世界福音;而且作为一种信仰,它将甚嚣尘上,满足人们的虚荣之心——但这始终是一种不祥的信仰”(157)。“现金福音”之所以不祥,是因为它会造成人们心理失衡,价值混乱,道德颠覆。

托马斯·卡莱尔

在卡莱尔所生活的时代,古典经济学理论甚嚣尘上。古典经济学理论的预设前提是经济人,每个人都以逐利为目标。他们的理论有一个共同的特点,就是为私利辩护,机器如能加速利润的增长,机械就是好的。斯密(Adam Smith)在《国富论》中主张利己主义和财产私有,认为经济体制的出发点是保障个人的生存和发展,个人可以拥有和支配自己的财富。他还认为,经济人追求利益是正当的,并非不道德,他们凭理性判断和自由竞争追求个人的最大利益是完全合理的。市场是一只“看不见的手”,使社会资源分配达到最佳状态。李嘉图和马尔萨斯对斯密的古典经济学理论进行了某些修正,但万变不离其宗。卡莱尔对这类经济学说深恶痛绝,“猛烈抨击‘财神福音书’,即不负责任的经济学,指斥人们用‘金钱关系’取代真正的人际关系。他的保守主义倾向表现对有机共同体的强烈偏爱……对自私的个人主义的痛恨”(斯特龙伯格 253)。

卡莱尔指出:“上帝的律法”被“最大快乐原则”替代了,人们缺失了道德感、崇高感。因此他断言:“这缺失是罪恶的真正渊薮,是整个社会坏疽的根本,它正用可怕的死亡来威胁着现代一切事物。它和它的根须、根系、遍及全球的见血封喉的树枝以及可恶的有毒分泌物一道,使整个世界在痛苦至极、迅速衰退之中无力地挣扎”(119)。卡莱尔对当时流行的以边沁(Jeremy Bentham)为代表的“功利主义”十分反感。功利主义认为,功利就是“乐”,人们都有趋乐避苦的天性,道德、政治、法律均以追求快乐为原则。功利主义为了撇开利己主义,以“最大多数人的最大幸福”来作为自己的伦理基础,以获取“合理的个人主义”的称号。功利主义上升到国家和政府的层面,鼓吹政府的合法性在于满足对最大多数人的快乐;功利主义抛弃了自然法和契约论,从理论上消解政府的特权,为代议民主制辩护,从而带上了政治改革的色彩,因此受到很多人的追捧。“在对待所有政治和道德论题的方式方面,边沁的著作引起了一场静悄悄的革命。思想习惯焕然一新……充满了新的精神”(边沁 42)。卡莱尔却把边沁的理论视为最可耻、最荒谬的观点,认为它是“贫困”和“现金关联”的根源。卡莱尔认为利己主义侵害整个社会,经济化和数量化的社会充斥着各种危险和丑恶,功利主义难辞其咎。即使是卡莱尔的朋友、边沁的追随者穆勒(John Mill)的学说,卡莱尔也是嗤之以鼻:“不是我们所听说过的某些科学是那样令人愉快的科学,不,不是。它是阴郁,孤独而且是的的确确相当悲哀的科学 ”(斯考森 80)。

正因为如此,卡莱尔提出了与这些“理性时代”的主流理论针锋相对的“新的福音”:“这个世界的最新的‘福音’是:了解你所要做的工作,并认真投入到工作中去”(163);“劳动是崇高的,甚至可以说是神圣的……只要他踏实认真地投入到工作中去,他就是有希望的”(162)。他强烈呼吁:“无论你在何处,请你尽快投入到工作中去吧,请你做一些实际的事情吧!”(134)

二

在卡莱尔心中,“劳动”和“工作”几乎是同一个概念。黑格尔认为,劳动是联结世界和自我的“中点”,是“自我”在精神的指引下塑造世界的方式(Breton 37-38)。马克思认为,劳动是人区别于动物的一个根本属性,劳动创造历史,“整个世界历史不外是人通过劳动而诞生的过程,是自然界对人说来的生成过程”(131)。劳动还是人类自我生成,自我创造的唯一推动力(马克思、恩格斯 121)。黑格尔关注的是劳动与外部世界的关联和区分,但在卡莱尔心中,劳动的意义远非如此。卡莱尔继承马克思关于劳动创造人自身的观点,但是比马克思更深入。他认为“一个人正是通过劳动来进行自我完善的……一个人哪怕从事最卑贱的工作,但只要他在劳动,他的灵魂便会安定下来,与躯体一起构成一种真正的和谐”(163)。卡莱尔注重劳动对劳动者自身精神的改造和提升作用,这一点为其他哲人所忽视。

亚里士多德认为,所有的知识和技艺都在追求某种善,而“善”就是——“无论是一般大众,还是那些出众的人,都会说这是幸福,并且会把它理解为生活得好或做得好”(9)。追求幸福是人生的目标,这一点广为人们所接受。但是就幸福实现的方式来说,历来众说纷纭。卡莱尔认为,幸福的实质在于完成工作,“勇敢者唯一的快乐在于对完成工作的热忱……, 若不能完成工作,生命便会空虚”(133)。卡莱尔把“工作”提升到一个新的高度,把它当作实现“幸福”的必需途径,从这种意义来讲,工作就是生活本身。在“新的福音”——“工作福音”——的指引下,人们必须克服它的无序,释放它的活力,才能给人类 生活带来幸福和安宁。“新的福音”——工作——“像一股潜伏的活火在燃烧,你必须将它释放。这毫无秩序的精神和力量,是一块荒芜的田地,你必须使它有序、有规则并且适合于耕种;你必须使它顺从于你,为你结出硕果”(166)。卡莱尔在这里警示并且断喝:人是工作的主宰!工作只有在人的操纵和驾驭下,才能给人们带来福祉。否则,人如果被工作所支配和奴役,人将会失去幸福。由此可以看出,卡莱尔对机械主义和工具理性对人的异化和奴役,是十分担忧和警惕的。

同样,对于作为工作主体的人的意义,卡莱尔也是十分珍视的:“在一个从事劳动的人身上,不管他从事的是何种工作,属灵世界的东西就被赋予了实在的形体;每一个劳动者都是一首精美的小诗。哪怕他只是一个贫穷的陶工,他的思想也是一首壮美的史诗”(169)。卡莱尔赞美“英雄”的同时,也赞美普通劳动者。这两者并不矛盾,赞美普通劳动者是他“英雄观”新的向度:劳动者创造思想,创造美。劳动者本身就是美的化身。

马克思 (左) 与 恩格斯 (右)

卡莱尔还认为,“工作和闲暇是不可分割的”(殷企平,《文化辩护书》44)。工作不是一味的劳作不休,工作应当包括闲暇,两者是有机的统一。正是在两者的平衡过程中,生活才会变得更加美好。卡莱尔几乎用反讽的口气说,“至高无上的上帝”屡屡向我们传话:“杜绝闲散!”(228)但是,卡莱尔描绘了一页惊悚的画面并连续反问:“这个人,就没有高尚的工作可言?他不就是那种呆头呆脑、丢三落四的粗野之人?是懈怠、惯于被奴役的农夫?……他不就是厌倦而忍辱负重的土地耕作者?这不死的灵魂,整日耕作,开沟,卖苦力的?光着膀子,空着肚子,心如死灰”(229)。这里,卡莱尔有按语:没有休闲的劳动和工作是极端可怕的,毁灭人性的。“摆脱闲散”的结果,卡莱尔带着嘲讽说:“他躺在那里,死在他的盾牌上……他面容憔悴,显然,受着悲伤的折磨”(230)。这种没有休闲和乐趣的生活把人们异化成为机器,丧失了情感和审美,也迷失了基本的价值。因此,卡莱尔强烈呼吁:“这世上有一样神一般的东西,这是指,所有已经成为或即将成为神圣的东西的那种本质。而神圣的事情则是人的心灵对人类价值的崇拜”(231)。

诚然,卡莱尔没有给出“休闲”生活的具体画面和基本构制,但在同时代作家爱略特的笔下,这种健康的生活方式却呼之欲出而且极富质感。在卡莱尔的影响下,爱略特把“健康的工作方式”作为一个时代的主题提出来。机械主义主宰的工业化的工作方式和乡村健康的工作方式相比,爱略特有她强烈的倾向:

如今,这样悠闲自得已经成为过眼云烟……聪明的哲学家告诉你,或许吧,蒸汽机的伟大功用就在于为人类创造悠闲。别信那一套……如今,闲散也显得那么躁动,大家急吼吼地找乐子,急着乘车远游,急着逛艺术博物馆……过去闲散的人可不是这样……他总是沉思,体格也相当强壮,吃得下,睡得着,对纷扰世事看得很透。……他主要居住在乡村。在漂亮的乡村小屋和农场之间。他喜欢沿着一排排的果树闲逛;喜欢闻闻晨曦中暖暖的杏花芳香;他还喜欢夏日正午躲在果园浓密的树枝下纳凉,看那熟透了的梨儿从枝头坠落。(534-35)

可以看出,“过去”的生活相对于“现今”的生活来说,最大的不同就是“休闲”。处于“休闲”状态的人们身心愉悦,心无旁骛,彻底放松,无忧无虑。这种生活状态,爱略特是认同的,也是一心向往的。爱略特在《亚当·比德》(Adam Bede)中彰显了她的“爱的宗教”,和解、宽恕和利他主义的道德原则通过普通村民的日常生活表现出来。乡村生活的充实、和谐和美好,都源于充满爱意的健康的生活方式。相反,在工业化主宰的城镇,却是另外一 番景观。书中,女传教士黛娜亲口说出了这两者的区别:“我发现在这附近的村子里,人们在绿草如茵、波光如镜的环境中生活得很宁静,他们整日耕作,饲养牲畜。……大城镇就完全不同了……那儿的街道到处高墙林立,行走其中的人们就像生活于监狱的庭院里,尘世的劳苦呻吟震得人两耳失聪”(95)。工业化的城市生活是生冷的、毫无爱意和活力的,即便这种机器支配下的工作方式能够激发巨大的生产力,但在爱略特心中是没有价值的,因为它异化了人,把人变成了机器,丧失了作为“人”的本质。总之,“《亚当·比德》中的故事是要为以蒸汽机为标志的工业化社会提供一面可参照的镜子,让生活于‘现在’的人们看看人类丢失了什么,尤其是丢失了什么不应该丢失的东西”(殷企平,《过去》80)。

三

卡莱尔关于劳动和工作的“救世”良言感染了知识界和文学界,许多作家和文人都以效法卡莱尔的思想为己任,他们完善和补充了卡莱尔的“工作福音”,进一步探索和完善理想的生活方式,进一步开掘理想生活的附加元素。

罗斯金(John Ruskin)对劳动和工作投入了更深刻的思考。他和卡莱尔感同身受,对工业文明和机械主义深表焦虑。焦虑如此炽烈,他深感社会发展之“快”及其对“人”的破坏和异化:“文明进展提升到前所未有的速度,人类不再以自身的体能与感知系统来掌握物质的速度与重力,机械之崛起从此改变了生活的内容”(转引自陈德如 2)。机械主宰了人,“人”之所以为“人”的生理特性都被机械取代了,人被彻底异化了。罗斯金对此痛心疾首,他虽然是一介书生,但觉得自己有使命来改变这个世界。他知道,在恶世中沉默,就是罪恶的同谋。他自忖其他人的同流合污和随波逐流是因为缺失自信和判断,他道出了其中原委:“太过冷冰冰地计算自己的能力,有些时候会让我们太轻易就和自己的短处妥协;甚至,还会促使我们犯下这个致命的错误:以为自己揣测出的自我极限,真的是在一个合情合理的极限——换句话说,当不满是必然的,也就不再令人心生不满了”(《建筑》序言 2)。

罗斯金与卡莱尔一样,十分推崇劳动和工作,认为人类的劳作具有德性,是崇高的和伟大的。劳动和工作甚至超越德性而迈向更高秩序,为上帝所接受。

人类之劳作不论属于何支何门 , ……无一不与左右着其他所有种类苦劳之举的上位法则相符相近……它与人之德性中最高贵的行止有所契合;求真、决断、节制,这些被我们虔诚地视为人类这种“灵性存在”之所以值得尊敬的要件,对双手所为之劳动,对制度或思想架构之变动,对智慧出众之人所采取之举动,都有着典型或衍生性的影响。(《建筑》序言 5)

既然把劳动上升到如此高度,他和卡莱尔高度赞扬劳动就没有区别吗?显然不是。卡莱尔赞扬劳动和工作,是以先验和预设作为前提的:他几乎是以先知和弥赛亚的口吻和身份来传播他心中的“工作福音”。至于什么样的“工作”是值得赞赏的,卡莱尔却语焉不详。但是罗斯金直言:“对明智的工作有三种检验方法;——它必须是诚实的,有用的,快活的”(《散文选》157)。他认为,小孩的天性决定了小孩的工作是快活的,所有的工作都应该具备小孩那样的状态。他鼓励工人们幡然悔悟进入“童年时代”,从而拥有“谦逊”“忠实”“慈善”和“快乐”的品质,进入“快乐”和“令人喜悦”的境地。更重要的是,他把“艺术”和“工作”有机地联系起来,认为艺术就是“愉悦的劳动”(Anthony 14)。这种“愉悦的劳动” 又是带有“创造性的”:“创造性”就是发挥艺术家的想象力,而想象力反过来给艺术家带来“愉悦”。可以说,在罗斯金这里,卡莱尔的“工作福音”演绎成了“艺术福音”。就“工作的艺术化”的提出,罗斯金可以说是始作俑者。

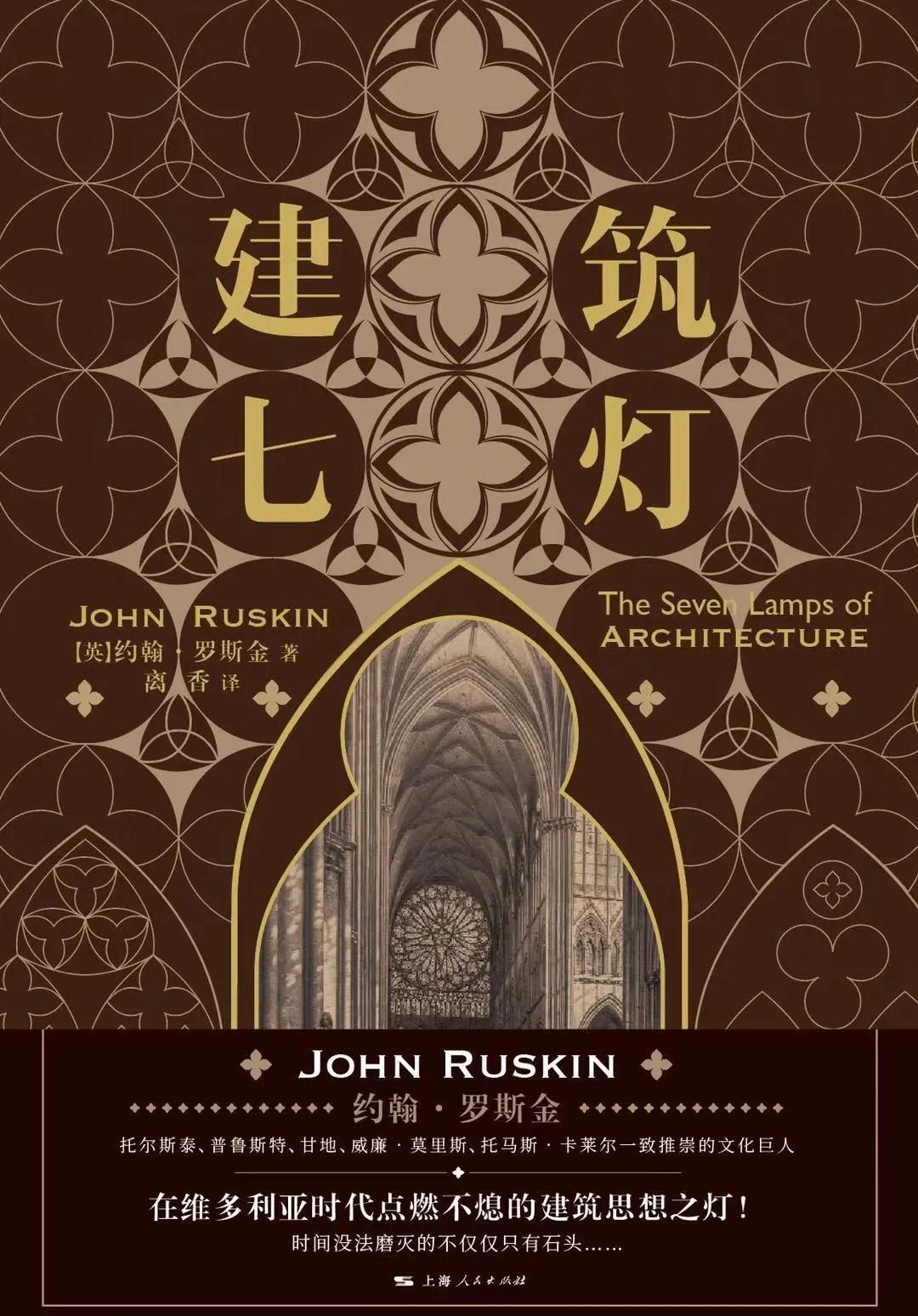

罗斯金的艺术批评的代表作《建筑的七盏明灯》(The Seven Lamps of Architecture)从根本上看就是为“艺术福音”作注脚。建筑的七灯,如作者所说,分别为“献祭之灯”“真实之灯”“力量之灯”“美感之灯”“生命之灯”“记忆之灯”“遵从之灯”,表面上是在讨论建筑的美学构建和历史沿革,实际上是为“艺术福音”作另类的鼓吹。他在书中开明宗义:“‘建筑’是这样一种艺术:它将人类所筑起、不论用途为何的建筑物,处理、布置、装饰,让它们映入人们眼帘的相貌,可为心灵带来愉悦、满足和力量,并且促进心灵的圆满”(3)。在这里,罗斯金鲜明地指出,建筑本质上是艺术,以满足人类的心灵为最终的皈依。罗斯金在他的其他论著中也持有相同的思想:“人类所有艺术中,建筑无疑是最有序、最强大、最恒久同时也是最值得我们骄傲的……一切公民的自豪和神圣的原则都与这种艺术有着难以泯灭的关联,人们的力量由它来记录,人们的热情靠它来满足,人们的防御靠它来稳固,人们的居所因它而被定义和珍视”(《芝麻》143)。可见他并不是空洞地鼓吹“艺术福音”,而是借助“建筑”这种可视可感的艺术形式来表现他的艺术理想,寄寓他对人类合理状态和理想价值的向往和憧憬。

罗斯金《建筑的七盏明灯》

(The Seven Lamps of Architecture)

罗斯金最重要的批判思想体现在他的艺术批评当中,然而他的艺术批评和社会批评是 有机地结合在一起的,《建筑的七盏明灯》对社会的思考注入了他特有的艺术元素。艺术的社会功用何在?罗斯金并没有回避这个敏感的话题。他认为,艺术元素来自于创造性的劳动和工作,创造性的劳动改造技术性的劳动。他呼吁:“技术性的元素和创造性的元素,若将其根本统合起来,如同人类之统合灵魂和身体那般……,这种趋势与时俱增”(序言 3)。不但是“统合”,创造性的劳动还可以使技术性的劳动得到升华而臻于完美。同时罗斯金也断言,这种以创造性劳动为特点的“艺术福音”将会历久弥新,成为人们主流的价值和永恒的追求。难能可贵的是,罗斯金不但著书立说,而且还身体力行,积极投身工作和劳动实践。此外,他经常深入劳工阶层访贫问苦,为他们出谋划策,了解他们的生活待遇和工作条件。他还到过坎贝韦尔(Camberwell)工人学院发表演讲,帮助学生们澄清有关劳动和阶级的概念。就工作和劳动来讲,罗斯金既是一个理论家,又是一个实践者。

从卡莱尔到罗斯金、以至英国“最后一位百科全书式的巨人”莫里斯(William Morris),对工业文明和机械主义的“焦虑感”已臻于成熟,对“现金联结”和“机械主义”的批判也完全趋于统一。莫里斯直言不讳地说:“除了创造美的事物,我一生的最大热情在于对现代文明的憎恨……它对机械力量的掌握和浪费、对人生苦难的冷眼相对……这一切终将一一走向毁灭……这世界不再令人赏心悦目,荷马的地位即将为赫胥黎所取代”(转引自布洛 克 126-27)。莫里斯诅咒这个被机械和工具左右的世界,是因为它扼杀人类文明的因子,漠视人类的苦难。他认为宣传“物竞天择,适者生存”的赫胥黎是现存世界的代言人,他遮蔽了人类艺术、文学和美的鼻祖荷马。怎样从这样残酷的现实世界突围出去,莫里斯继承了卡莱尔、罗斯金的批判路径,但是就“社会转型”的总体设计和“工作福音”的实现路径来说,他却超越了他们。

莫里斯与卡莱尔和罗斯金的文化思想一脉相承。卡莱尔提出“工作福音”,破解了“现金联结”,从“工作”和“劳动”中为人类找到尊严和幸福。罗斯金探究了工作中的“艺术福音”,强调工作中创造性劳动给人们带来的愉悦,把卡莱尔的工作观念向前推进一步。“工作福音”和“艺术福音”激发了莫里斯“生活——艺术——工作”的三位一体的观念,认为工作就是艺术,艺术地工作就是艺术地生活;艺术、工作和生活是密切而不可分的;艺术可以改造社会,又是社会发展的目的。他的最大贡献是确定了普通劳动者的艺术家地位:“让所有的普通人都爱上艺术,并把艺术变成他们生活的一部分”(Collected Works134),这是莫里斯文化思想的最强音,因为在此之前,没有任何人赋予普通劳动者如此崇高的地位。一部分精英人物的生活能够“艺术化”,整个人类的生活方式未必全面提升。“一旦普通劳动者的日常工作上升到了艺术的境界,人类生活方式的总体格调就会产生根本性的变化”(殷企平,《文化辩护书》244),因为普通劳动者是人类的大多数。人们不禁要问:莫里斯的文化理想是否过于理想化?人人都艺术化地工作和生活如何可能?难道艺术如此简单,如同吃饭睡觉一样人人都可以掌握吗?莫里斯不无自信地说:“什么样的人是艺术家呢? 除了决心在任何情况下都出色地完成工作的劳动者之外,还会是谁呢?”(News from Nowhere101)与很多前人不同的是,莫里斯排斥精英主义对艺术的垄断,把艺术的实现寄希望于普罗大众,把艺术的主体定位为普通甚至是微贱的劳动者。他笃信人民群众有着健 康和纯洁的艺术趣味,这种趣味必须属于人民大众,不是少数人的私有财产。

就“艺术”的实现途径而言,莫里斯认为:“艺术主要来源是必需的日常劳动所产生的愉悦”(140)。必需的日常劳动是常见的,所以,普通劳动者实现艺术的途径是“日用而不知的”,也就是说只要普通劳动者在劳动和工作中享受了“愉悦”,艺术就此也就诞生了,一般性的劳动过程就可以产生艺术。莫里斯还认为,艺术的形式是简朴的,艺术品并不是“奢侈品”,人们许多的劳动成果就可以认为是“艺术品”。当前的“艺术”已经走火入魔,“已沦为奢侈、专制和迷信的婢女”(87)。他解构了艺术的“高雅”,弘扬了艺术的“简朴”,把长期以来被误解的艺术的主体按照历史的逻辑璧还给了“人民群众”。一言以蔽之,艺术是属于人民大众的,这是一个“艺术民主化”的过程,这与他自身的社会主义思想密切相关。“我自称为革命的社会主义者,因为我的目标是实现社会的彻底革命。我的目标不在改革现有社会制度,而是在废除现有社会制度。……我的目标是实现社会主义或共产主义,而不是无政府主义”(《乌有乡》序言 6)。可见他是从艺术、工作、生活的关系的角度批判资本主义,这可以视为他的“革命理想”的一部分。

在他的小说《乌有乡的消息》中,莫里斯也不遗余力地讴歌劳动和劳动者。特别值得一提的是,小说中的“劳动”所展现的是人类的创造性劳动以及由此产生的愉悦。比如说书中迪克为人家划船摆渡而不计报酬,为人家雕刻金属(艺术创作)而感到高兴;此外,汉默史密斯宾馆的姑娘们殷勤地招待客人;孩子们在市场上义务为客人看马;纺织工人罗伯特一边做工一边研究历史和数学;清洁工人约翰逊一有闲暇就创作小说——他们都真正体验到了劳动和工作的乐趣,这些“劳动产生愉悦”的例子在小说中比比皆是。跟罗斯金一样,莫里斯将自己的劳动和工作观念付诸实践,和他的朋友开设了一家美术装潢公司,设计和制作各种家装用品。他们还宣称公司的目标是“通过艺术改变英国社会的趣味,使英国公众在生活上能够享受一些真正美观而实用的艺术品”(《乌有乡》序言 6)。莫里斯在艺术实践中逐步建立了自己的艺术美学,并以此为工具批判资产阶级文化的庸俗和贫乏,并直指资产阶级制度本身。可以说,莫里斯以文艺为武器,对现存的资本主义进行了比同时代的文人更加有力的批判。

19世纪英国的维多利亚时代卡莱尔横空出世,猛烈批判工业革命所裹挟的“工具理性”和“现金关联”,以“工作福音”为导向,试图“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”。在他传播“工作福音”的过程中,爱略特、罗斯金和莫利斯等人也应声而起,以匡正时代弊病为己任,抖落心中“欲说后快”的言辞,厘定理想的“工作”和“劳动”观念,将“工作福音”成功地过渡到“艺术福音”和“艺术地工作”之中。在那个科学和理性过分张扬的“启蒙”时代、“古典经济学”和“功利主义”甚嚣尘上的“进步”时代,他们写下一页沉重的“文化反抗”记录。

参考文献