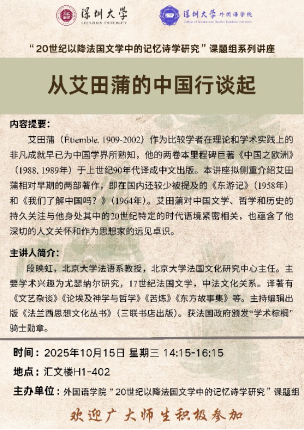

2025年10月15日下午,深圳大学法语专业“20世纪以降法国文学的记忆诗学研究”课题组系列讲座在汇文楼H1-402举行。北京大学段映虹教授应邀作题为《从艾田蒲的中国行谈起》的学术讲座。本次讲座由深圳大学外国语学院院长助理翁冰莹教授主持,法语专业的硕博学生参与,现场学术氛围浓厚。

段映虹,北京大学法语系教授,北京大学法国文化研究中心主任。主要学术兴趣为尤瑟纳尔研究,17世纪法国文学,中法文化关系。译著有《文艺杂谈》《论埃及神学与哲学》《苦炼》《东方故事集》等。主持编辑出版《法兰西思想丛书》(三联书店出版)。获法国政府颁发“学术棕榈”骑士勋章。

讲座伊始,翁冰莹对段映虹的到来表示热烈欢迎,并对其在中法文化关系研究领域的深厚造诣表示敬佩。在两个多小时的讲座中,段映虹教授围绕法国著名学者艾田蒲的学术生涯、他与中国文化的深厚渊源,特别是1957年中国之行后撰写的《东游记》,进行了深入细致的讲解。

段映虹首先梳理了艾田蒲广阔的学术视野与多重身份,艾田蒲(Etiemble, 1909-2002)作为比较文学者在理论和学术实践上的非凡成就早已为中国学术界所熟知,他的两卷本里程碑巨著《中国之欧洲》(1988, 1989年)于上世纪90年代译成中文出版。本次讲座侧重介绍了艾田蒲相对早期的两部著作,即在国内还较少被提及的《东游记》(1958年)和《我们了解中国吗?》(1964年)。艾田蒲对中国文学、哲学和历史的持久关注与他身处其中的20世纪特定的时代语境紧密相关,也蕴含了他深切的人文关怀和作为思想家的远见卓识。段映虹指出,艾田蒲不仅是法国杰出的比较文学学者,更在法国文学、汉学、历史学等多个领域均有建树,同时兼具学者、作家、思想家等多重身份。

讲座中,段映虹重点阐述了艾田蒲与中国结缘的历程及其对中国与欧洲文化交往史的深刻理解。艾田蒲于1929年在巴黎高师求学期间,不满法国哲学教师资格会考缺乏中国哲学内容而开始自学中文,此举既源于他个人对知识的巨大好奇心,也与一战后欧洲文明自我反思的思想潮流相呼应。在法国东方语言学院,他师从葛兰言、伯希和、马古烈等汉学大师,深受中国诗歌与文字之美的震撼,并由此形成了汉字是中国文化灵魂的观点。随后段映虹详细介绍了艾田蒲于1957年进行的为期六周的中国之行。她指出此次访问中,艾田蒲始终关注两大核心问题:一是中国的文字改革,二是中法建交。在文字问题上,他已从早年支持汉语拼音化转向坚决捍卫汉字,认为废除方块字将使中国失去文化根基,在华访问期间不断向各界人士陈明利害。在建交问题上,他基于对中国人民的深切同情和对国际局势的洞察,积极呼吁法国政府承认新中国,认为这既符合双方利益,也关乎历史良知。段映虹通过《东游记》中的生动细节,展现了艾田蒲如何以其敏锐的观察,驳斥当时西方某些媒体报道将中国民众污名化为“蓝蚂蚁”的偏见,同时又保持清醒,不回避当时中国社会存在的现实困难。

最后,段映虹强调,艾田蒲的中国研究超越了简单的意识形态。他深切同情广大中国人民追求解放的历程,热爱和尊重深厚的中国传统文化,并致力于将《水浒传》《金瓶梅》《红楼梦》等中国经典通过其主编的《认识东方》丛书引入法国。他的中欧交流时研究与比较文学研究殊途同归,旨在批判欧洲中心主义,将中国真正纳入人类文明的共同历史进程。

讲座接近尾声之际,翁冰莹总结道,段映虹教授的讲座史料详实、脉络清晰,通过艾田蒲的中国行这一独特视角,生动揭示了中法文化交流的历史厚度与思想深度。艾田蒲身上所体现出的跨越文化的人文关怀、清醒的批判意识以及致力于文明对话的精神,至今仍具有深刻的启示意义。此次讲座为法语专业的师生提供了宝贵的学术滋养,也激发大家进一步思考如何在世界舞台上讲好中国故事。